Cuento: Un Judío en el califato de Córdoba.

No fue, pero pudo haber sido…

Esta historia comienza el 28 de febrero del año 921, cuando Abderraman

III, califa de Al-Andalus, gobernaba con sabiduría su vasto territorio.

Fuera de sus fronteras se encontraban los reinos cristianos con los que mantenían

una paz más o menos estable, sosteniendo con ellos excelentes lazos comerciales y de vecindad. Córdoba era la capital de su imperio y el centro de la cultura y la administración

del Califato, además de ser el lugar de

residencia del califa, su familia y toda la corte.

Por aquel entonces, Abderraman gozaba con la existencia de un

hijo llamado Alhaken al que adoraba; un muchacho despierto y voluntarioso que

algún día llegaría a ser su sucesor. El príncipe, de apenas diez años, tenía un

amigo de sangre judía, Ezra, hijo del doctor Levy médico de palacio. Habían

nacido con un día de diferencia y desde ese momento fueron inseparables.

La mañana del décimo primer cumpleaños del príncipe, Ezra fue a las habitaciones de Alhaken a felicitar a su amigo y le vio muy contento y excitado.

Cuando el ama salió de los aposentos, le hizo una señal para que le acompañara, quería enseñarle algo, y corrieron en dirección a las cuadras. Al llegar, Alhaken se detuvo delante de uno de los cubículos, señalando al interior.

Cuando el ama salió de los aposentos, le hizo una señal para que le acompañara, quería enseñarle algo, y corrieron en dirección a las cuadras. Al llegar, Alhaken se detuvo delante de uno de los cubículos, señalando al interior.

—Mi padre me ha comprado el pura sangre que quería, aquel corcel

árabe que vimos en Fez, cuando fui con él en su último viaje. Acaba de llegar a

la ciudad y lo han traído directamente a palacio.

Ezra se acercó y contempló la bella estampa del caballo: era

negro como la noche, con las crines largas y peinadas y la cola alta y desafiante. Tenía una estrella blanca en medio de los

ojos, donde se encuentra la jibbah, no

era muy alto pero tenía las patas fuertes y potentes. En sus ojos había inteligencia

y se le veía nervioso y temperamental.

Ezra preguntó al príncipe si ya sabía cómo iba a llamarle. El muchacho contesto que su padre le había dejado a él la

decisión de buscarle un nombre. Ambos niños se sentaron en un fardo de paja

concentrados.

—¿Qué tal si le ponemos Mahir? Significa rápido, en hebreo —preguntó

Ezra.

Alhaken pensó un momento y decidió que era un buen nombre ya que su caballo sería, sin duda, el más veloz de la tierra.

Cuando el príncipe se acercó a darle una manzana, el caballo

se asustó y levantó las patas, golpeándole

con sus cascos delanteros en la cabeza. Alhaken cayó de espaldas y una mancha de

sangre comenzó a extenderse por el

suelo. Ezra asustado corrió al palacio en busca de su padre. El doctor Levy acudió

rápido y llevaron al pequeño príncipe a sus aposentos. Pese a la determinación

y a los cuidados que se le otorgaron, murió

al cabo de una hora. El califa preso del dolor mató al caballo y mandó buscar a Ezra. Le

culpó de la muerte de su hijo y le condenó a morir. Encerraron al niño en una mazmorra hasta la ejecución,

que se llevaría a cabo después de los funerales por Alhaken. Levy , el gran visir

y otros cargos del gobierno intentaron interceder

por él, pero Abderraman estaba tan

dolido por la pérdida que no quiso escucharles.

El juez Muhammad ben Ahmad amigo del doctor Levy, consiguió sacar a escondidas al pequeño y

enviarlo a tierras cristianas, donde un abad, con el que mantenía relaciones de

amistad, le tomó bajo su protección. Cada año se recibía una

considerable suma de dinero en el monasterio a cambio del bienestar del menor. El

prior sustituyó el nombre del pequeño por

el de Abelardo, impidiendo así que algún comerciante judío o árabe pudiera reconocerlo.

El chico creció rodeado del calor y la sabiduría de sus

monjes. Aprendió a leer, a escribir, los fundamentos de las matemáticas y otras

materias que hicieron de él un gran

conocedor de la arquitectura y de las grandes obras de ingeniería de todo

el mundo conocido.

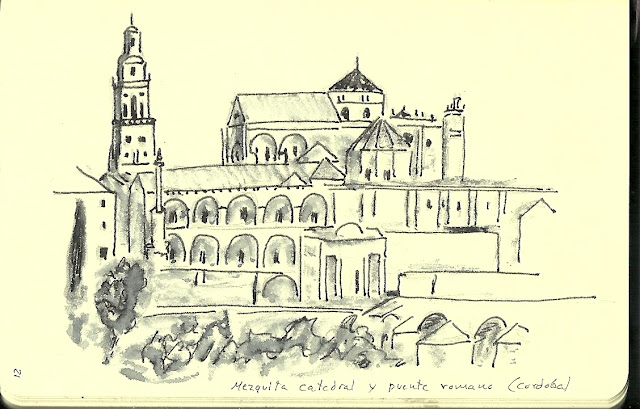

Un día, un mensajero apareció en el monasterio reclamando los servicios del constructor. Abderraman III le

mandaba llamar para que dirigiese los trabajos de ampliación de la mezquita. Aunque los monjes le instaron a que se negase, ya que

era peligroso, Abelardo hizo caso omiso y decidió acudir a la llamada del

Califa.

Le encomendaron la

tarea de construir el Alminar, la torre de llamada a la oración. Durante el

tiempo que duró la obra, alrededor de 10 años, Abelardo en secreto, estuvo en contacto con sus padres y con el resto de la familia, pudiendo disfrutar

de su compañía y recuperando el tiempo que habían estado separados.

Una noche, cuando

estaban a punto de acabar las obras, Abelardo entro en la torre sin ser

viso, y en unos de los frisos que adornaban

su interior, colocó un adobe con una cruz tallada y una inscripción que rezaba:

«A la memoria de mi amigo Alhaken.» Lo

alojó en un lugar tan escondido que aún nadie ha podido encontrarlo. Ezra jamás

olvidó a su compañero de juegos, y erigiendo el Alminar quiso ofrecerle su

homenaje secreto y póstumo.

Al terminar el trabajo, todos pudieron comprobar que la torre era magnífica y

difícil de igualar, dándole un

esplendor nuevo a la mezquita. El Califa, en agradecimiento a su gran labor, le nombro constructor real y le encargó el diseño y la dirección de las obras de otra

ciudad, que se levantaría a ocho

kilómetros de Córdoba, Medinat al-Zahra.

Abderraman III, el gran califa de Al-Andalus, jamás supo que se encontraba ante aquel niño que condenó a muerte. Por el contrario, Ezra sí

entendió al califa y perdonó el dolor de un padre.

Comentarios

Publicar un comentario